#9 なぜ働く人が多い産業の市場規模が小さい?「過当競争」という側面

前回の記事では、中小企業庁の「2024年版中小企業白書」および経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」に基づき、医療、福祉、建設業、宿泊業、飲食サービス業、運輸業、郵便業などの産業は、働く人が多い割には売上金額で卸売業、小売業や製造業と比べて市場規模が小さいことがわかった。本記事では、これらの産業における市場規模が小さい原因の一つとして「過当競争」に着目し、業界ごとに詳しく⾒ていく。

なぜ働く人が多い産業の市場規模が小さいのか?

まず、働く人が多い割に市場規模が小さい理由は、大きく2つに分けられる。

仮説①「過当競争」:その産業では、働く人々の力が主に限られた市場の中で競争することに向けられ、新たな市場を広げる取り組みに十分な力が注がれていない。

仮説②「市場開拓の努力不足」:市場を拡大しようと試みてはいるものの、十分な成果が出ていない。

本記事では、まず仮説①「過当競争」について検証するため、業界別に①1兆円あたりの企業の数、②1兆円あたりの働く人の数という2つの観点から考察する。

なお、本記事では売上高データ(2020年)と企業数・従業員数データ(2021年)を使用している。本来、異なる時点のデータで割合を算出することは避けたいところだが、あくまで傾向を把握する目的で算出したとご容赦いただきたい。

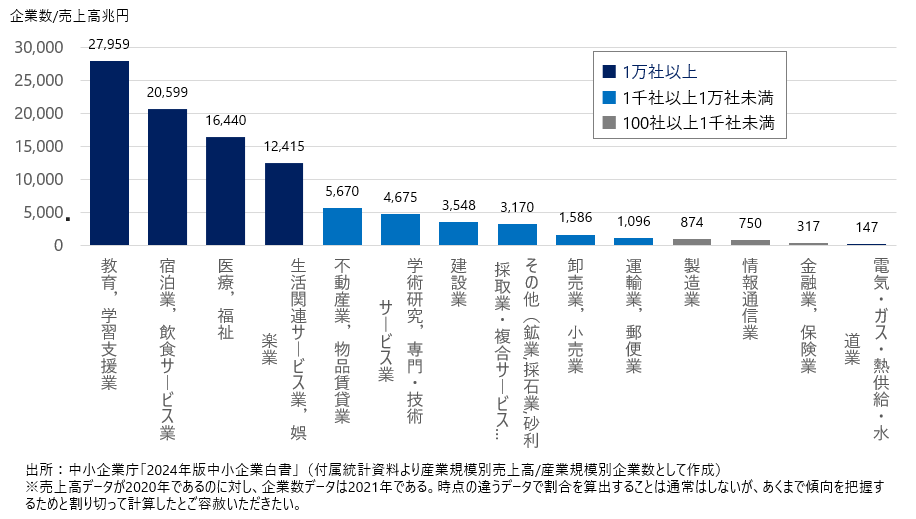

【業界別】1兆円あたりの企業の数

まず、1兆円あたりの企業の数を見てみよう。図表1は、中小企業庁「2024年版中小企業白書」の付属統計資料に基づき、各産業の企業数を売上金額で割り、1兆円あたりの企業の数を算出したものである。これを見ると、「教育、学習支援業」(2.8万社)、「宿泊業、飲食サービス業」(2.1万社)、「医療、福祉」(1.6万社)、「生活関連サービス業、娯楽業」(1.2万社)は1兆円あたりの企業数が1万社以上となっており、市場が激しい競争環境にあることがわかる。一方で、「製造業」や「情報通信業」は1千社未満と約10分の1にとどまり、業界ごとに大きな差があることが見て取れる。

過当競争が起きる大きな原因としては、日本では企業の設立が容易である一方で、業績が悪化しても国の補助金によって存続することがある。健全な新陳代謝が阻害されていると指摘されることが少なくないが、本来撤退すべき企業が残って「ゾンビ企業」が増えてしまうのである。さらに、小規模企業や借金を抱えた企業が多く、なかなか集約が進まないことも一因となっている。

①新規参入を慎重に判断すること、②M&Aを促進すること、③補助金による過剰な企業延命を見直すことにより、競争の適正化と産業の健全な成長につながり、働く人の収入安定が期待される。

図表1 業界別1兆円あたりの企業数

【業界別】1兆円あたりの働く人の数

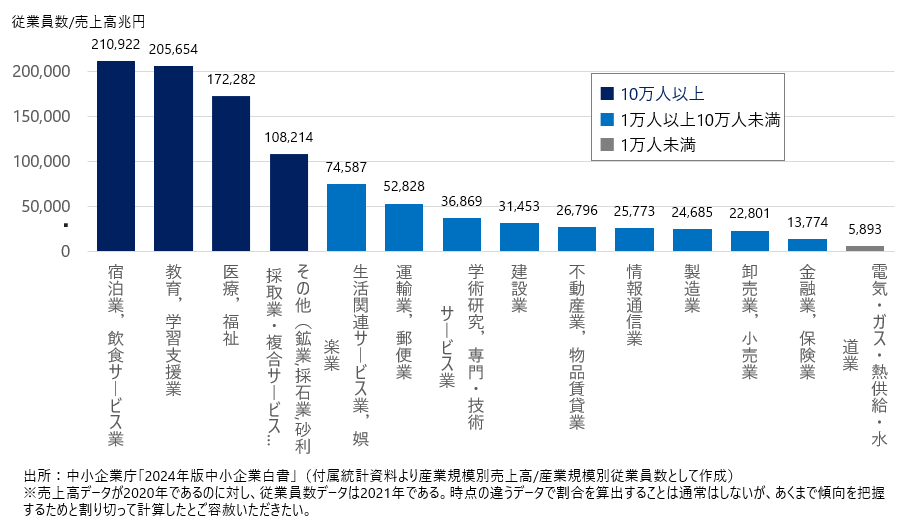

次に、1兆円あたりの働く人の数を見てみる。図表2は、先と同様に中小企業庁「2024年版中小企業白書」の付属統計資料に基づき、各産業の働く人の数を売上金額で割り、1兆円あたりの働く人の数を算出したものである。これによると、「宿泊業、飲食サービス業」、「教育、学習支援業」ではなんと1兆円あたり21万人、「医療、福祉」は17万人が従事している。一方で、「製造業」や「卸売業、小売業」は2万人程度と、約10分の1にとどまる。

宿泊業や飲食サービス業は労働集約型産業とはいえ、DXやAIの活用による労働生産性向上の余地が大きいと考えられる。現在、リスキリング政策は実施されているが、労働移動が円滑に進められているとは言い難く、働く人の判断に委ねられているのが実態である。これらを踏まえると、人手が過剰な業界から、より付加価値の高い業界への人材移動を促進する政策の強化が重要である。

図表2 業界別1兆円あたりの従業者数

まとめ

結論として、同じ1兆円という市場の中に、企業の数や働く人の数に大きな差があることがわかった。そしてどちらの側面から見ても、「宿泊業、飲食サービス業」、「教育、学習支援業」、「医療、福祉」は、過当競争に陥っていることが確認された。過当競争を改善するには、①新規参入を慎重に判断すること、②M&Aを促進すること、③補助金による過剰な企業延命を見直すことが不可欠である。加えて、DXやAIを活用し、人材を付加価値の高い産業へ移動させる政策の推進も求められる。

次回の記事では、仮説②「市場開拓の努力不足」について検証する。市場規模の推移や各産業のイノベーションへの取り組みを比較し、仮説①「過当競争」と仮説②「市場開拓の努力不足」のどちらが日本経済停滞の理由としてより確からしいのかを考察したい。

監修:一般社団法人人口減少対策総合研究所理事長 河合雅司

執筆協力:株式会社Revitalize取締役兼CBP 増山達也・CFO 木村悦久、小村乃子