#8 【2024年版】どの産業で働く人が多い?日本企業300万社の実態

前回の記事では、財務省の法人企業統計および国民負担率の推移に基づき、中小企業で働く若者の給料が上がらない根本的な原因は、「企業の売上が30年以上増えておらず、そもそもの給料の原資が増えていないため」であることがわかった。今回は、中小企業の売上が増えていない背景を深掘りするため、日本企業約300万社の内訳を理解する。

日本企業の内訳とは?

日本には約300万社の企業があるが、その内訳はどうなっているのか。本稿では、働く人が多い産業や企業規模ごとの違いを把握するため、産業別・規模別のランキングを基に①企業の数、②働く人の数、③売上金額という3つの観点から考察した。

① 【産業別・規模別】企業の数

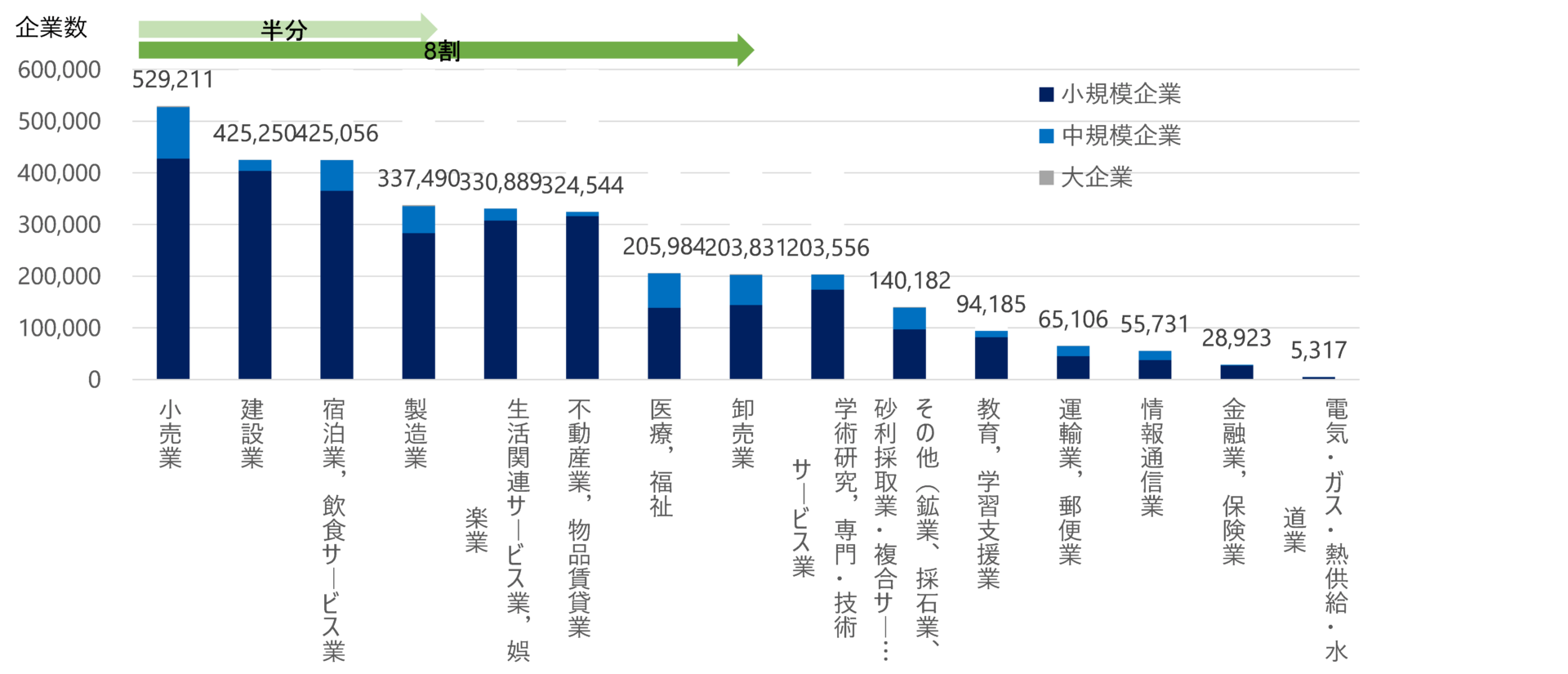

まず、企業の数を産業別ランキングで見てみよう。中小企業庁の「産業別・規模別の企業数」によれば、小売業53万社、建設業43万社、宿泊・飲食サービス業43万社、製造業34万社で全体の半分である約173万社を占める。さらに、生活関連サービス・娯楽業33万社、不動産・物品賃貸業32万社、医療・福祉21万社、卸売業20万社を加えると全体の8割である約279万社を占める。

特定の産業に偏ってはいないが、BtoC(Business to Consumer)産業や「製造立国日本」を支えてきた製造業が目立つ。

企業規模別では、小規模な企業が多い一方で、小売業、宿泊・飲食サービス業、製造業、医療・福祉、卸売業では中規模な企業も多い。

図表1 産業別・規模別の企業数

② 【産業別・規模別】働く人の数

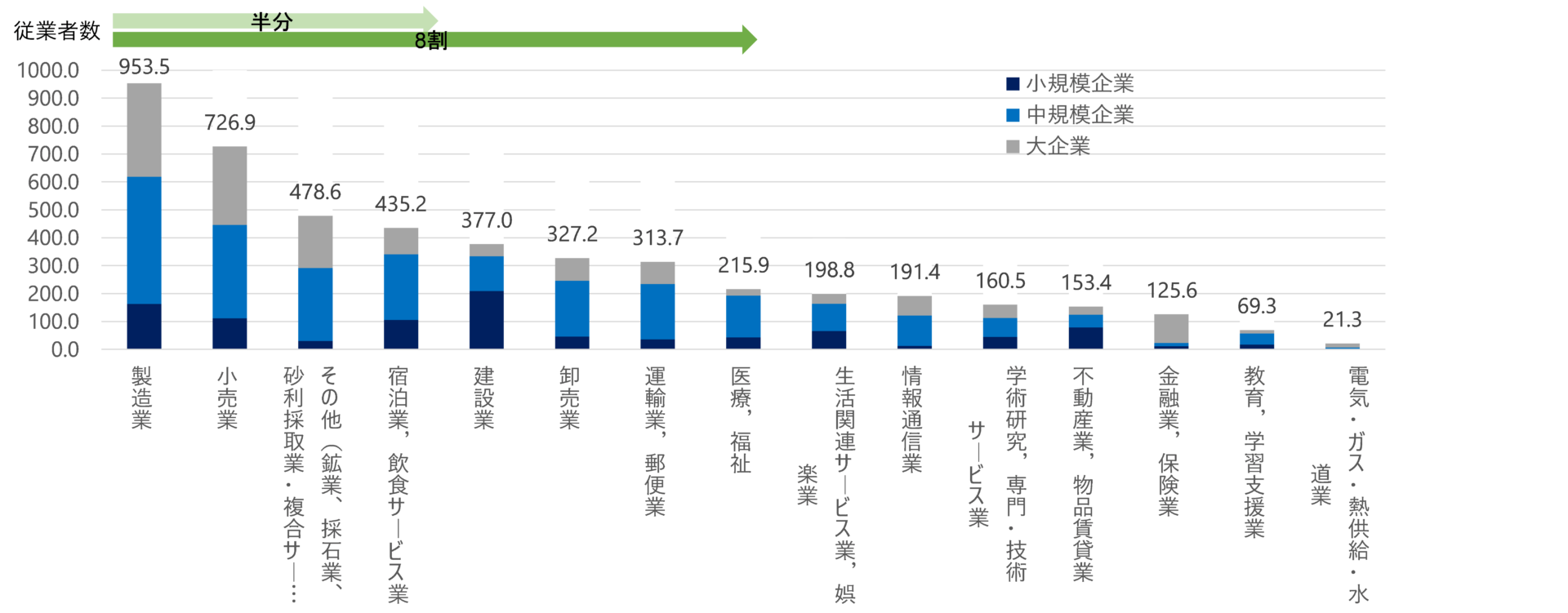

次に、働く人の数を産業別ランキングで見てみる。先と同様に中小企業庁の「産業別・規模別の従業者数」を見てみると、製造業954万人が最も多く、小売業727万人、その他(鉱業、採石業などの合計)479万人、宿泊・飲食サービス業435万人で従業者数全体の半分である約2,595万人を占める。これらの産業に続く建設業377万人、卸売業327万人、運輸・郵便業314万人、医療・福祉216万人までを加えると全体の8割である約3,829万人を占める。

企業の数ランキングと比較すると、製造業は4位から1位に躍り出る一方で建設業は2位から5位、生活関連サービス・娯楽業は5位から9位、不動産・物品賃貸業は6位から12位へと順位を下げる。

企業規模別では、製造業、小売業、その他の産業(鉱業、採石業などの合計)は大企業で働く人が多く、一方で建設業と不動産・物品賃貸業以外の産業は中規模な企業で働く人が最も多い。

図表2 産業別・規模別の従業者数

③ 【産業別】売上金額

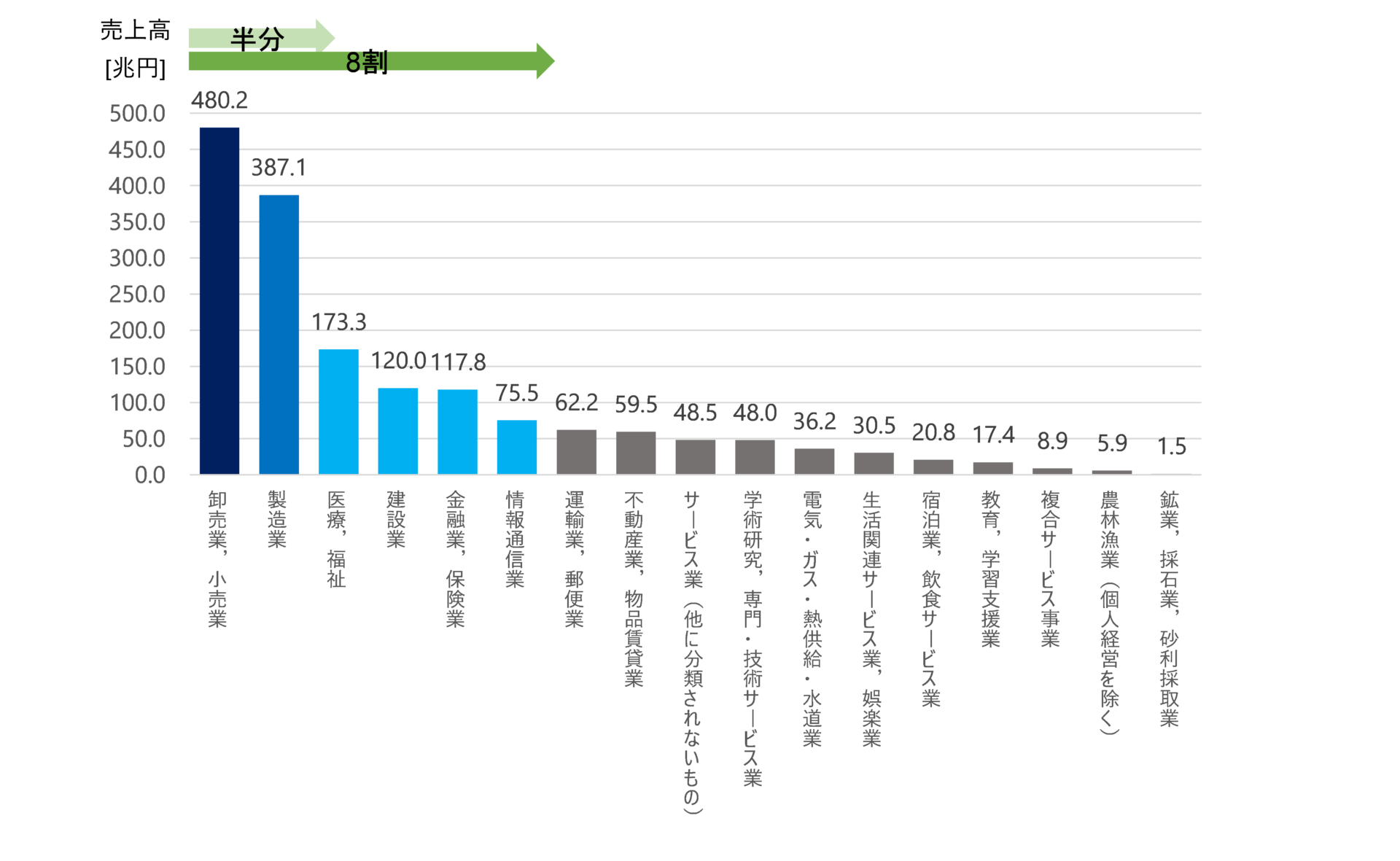

最後に、売上金額を産業別ランキングで見てみよう。経済産業省の「産業別の売上高」によると、卸売・小売業480兆円、製造業387兆円で産業全体の半分である約867兆円を占める。さらに医療・福祉173兆円、建設業120兆円、金融・保険業118兆円、情報通信業76兆円までを加えると全体の8割である約1354兆円を占める。

小売業と製造業は、企業の数・働く人の数・売上金額のすべてで上位4位以内に入り、経済へのインパクトが大きい。一方で、医療・福祉、建設業、宿泊・飲食サービス業、運輸・郵便業などは、図表2の働く人の数ランキングで上位8位以内に入るが、図表3の売上金額では1位の卸売・小売業、2位の製造業と比べると、大きな差がある。

図表3 産業別の売上高

(https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/census/r3result/r03_index.html)

まとめ

結論として、医療・福祉、建設業、宿泊・飲食サービス業、運輸・郵便業などの産業は、働く人が多い割には売上金額で卸売・小売業や製造業に大きく差をつけられていることがわかった。

したがって次回の記事では、なぜ働く人が多い産業(医療・福祉、建設業、宿泊・飲食サービス業、運輸・郵便業など)の売上が大きくないのかを掘り下げる。企業が多すぎて個々の売上高が伸びないのか(過当競争)、そもそも市場が狭いのか(開拓不足)などの仮説が考えられるが、業界ごとに詳しく見ていきたい。

監修:一般社団法人人口減少対策総合研究所理事長 河合雅司

執筆協力:株式会社Revitalize取締役兼CBP 増山達也・CFO 木村悦久、小村乃子